Méthode de Notation Musicale TMNB ( 2 )

22. Avant toute chose, il faut fixer son attention sur le dessin de base du corps de n’importe quelle note TM et se l’inscrire dans la mémoire, de façon définitive, pour pouvoir immédiatement lui associer le nom de note qui lui revient.

23. Par le moyen mnémotechnique, employé dans le système 1, l’effort de mémoire est réellement réduit. Il ne reste plus pratiquement qu’à se souvenir de quatre dessins de base pour dominer la situation.

24. Nul ne peut dire qu’il faille compter comme un effort de mémoire le fait de se souvenir qu’un corps de note rond désignera la note SOL (soleil, astre, rond) et exclusivement celle-ci, comme c’est le cas (nous y venons) .

25. Donc, si vous pouvez vous souvenir de quatre dessins différents et leur associer définitivement à chacun un nom de note, vous y arriverez ! cette méthode est faite pour vous ! sinon, laissez-la.

26. De même, vous verrez que vous n’aurez pas à faire un gros effort pour retenir à quel dessin correspond le corps de la note DO.

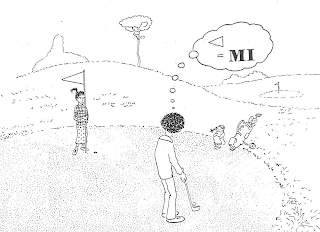

27. Un autre principe de cette méthode, pour ceux qui utilisent les notes LA SI DO RÉ MI FA SOL (et non A B (ou H système de notation germanique) C D E F G) réside dans le système mnémotechnique associant la similitude des voyelles «I» des notes MI et SI, ainsi que des voyelles «A» de FA et LA, avec la similitude des dessins de base respectifs des corps de ces noms de notes, pour minimiser encore plus l’effort de mémoire.

28. Telle est donc cette méthode. Voici les dessins de base proposés pour le corps de chaque nom de note :

Le carré

Le triangle équilatéral

Le triangle isocèle

Le demi-cercle

Le cercle

29. C’EST TOUT pour le Système 1.

Mais d’autres Systèmes de Notation Musicale TMNB (Système 1, 2, 3, etc.) pour ceux que cela intéresse, et que nous verrons plus loin, adoptent aussi :

( Dessin 4a )

( Dessin 4a )

30. Le pique, le cœur, le carreau, le trèfle, l’étoile etc. ♠ ♥ ◊ ♣

31. Exemples :

32. Ou tout autre dessin que votre imagination inventera. Cependant il faudra veiller à ce que chacun d’eux soit clairement différent des autres et à ce que l’on puisse les reconnaître autant

« creux » que « pleins » (noirs). Au début, chacun veillera à bien faire les dessins, puis l’écriture graphique s’affermissant, on se contentera d’écrire (et d’être lisible) pour soi (le minimum pour distinguer les notes les unes des autres) ou l’on veillera à être facilement lu par les autres (le minimum de la politesse).

33. Nous allons mettre dans l’ordre ces dessins de corps de notes :

a) le carré ¢

b) le triangle équilatéral pointe en haut r p

c) le triangle isocèle tourné vers la gauche v t

d) le demi cercle tourné vers le bas ½

e) le cercle™˜™˜™™˜™ ¡ ˜˜˜˜˜

f) le demi cercle tourné vers le haut ¼

g) le triangle isocèle tourné vers la droite w ►

(et en plus, dans l’ordre aussi)

h) le triangle équilatéral pointe en bas s q

i) le pique ♠

j) le cœur♥

k) le carreau (le losange entier)¯u

l) le trèfle ♣

m) l’étoile,ê ìetc.

n) le demi-cercle tourné vers la gauche º

o) le demi-cercle tourné vers la droite.»

p) ☺☻{|ÂÃ

34. Si nous tenons (pour notre avantage) à l’association des notes MI et SI et des notes FA et LA (mêmes voyelles I, I, et A, A), réduisant l’effort de mémoire et construisant notre système de reconnaissance rapide de chaque note, nous ne pourrons pas choisir n’importe quel dessin de base pour ces notes que nous associons par suite de leurs voyelles semblables.

35. Pour un désir évident d’unité chez les musiciens et compte tenu d’une certaine expérience ayant fait ses preuves, voici donc quels dessins ont été retenus pour quels noms de note.

36. Nous allons tout d’abord exposer le S1 (c’est à dire le Système1), celui qui est pratiquement utilisé par tous ceux qui adoptent cette méthode.

DESSIN DE BASE DONNÉ À CHAQUE NOM DE NOTE ET PROCÉDÉ MNÉMOTECHNIQUE EMPLOYÉ POUR S’EN SOUVENIR

B. 1. Le dessin de base pour le corps de la note DO est le carré : .

33. Nous allons mettre dans l’ordre ces dessins de corps de notes :

a) le carré ¢

b) le triangle équilatéral pointe en haut r p

c) le triangle isocèle tourné vers la gauche v t

d) le demi cercle tourné vers le bas ½

e) le cercle™˜™˜™™˜™ ¡ ˜˜˜˜˜

f) le demi cercle tourné vers le haut ¼

g) le triangle isocèle tourné vers la droite w ►

(et en plus, dans l’ordre aussi)

h) le triangle équilatéral pointe en bas s q

i) le pique ♠

j) le cœur♥

k) le carreau (le losange entier)¯u

l) le trèfle ♣

m) l’étoile,ê ìetc.

n) le demi-cercle tourné vers la gauche º

o) le demi-cercle tourné vers la droite.»

p) ☺☻{|ÂÃ

34. Si nous tenons (pour notre avantage) à l’association des notes MI et SI et des notes FA et LA (mêmes voyelles I, I, et A, A), réduisant l’effort de mémoire et construisant notre système de reconnaissance rapide de chaque note, nous ne pourrons pas choisir n’importe quel dessin de base pour ces notes que nous associons par suite de leurs voyelles semblables.

35. Pour un désir évident d’unité chez les musiciens et compte tenu d’une certaine expérience ayant fait ses preuves, voici donc quels dessins ont été retenus pour quels noms de note.

36. Nous allons tout d’abord exposer le S1 (c’est à dire le Système1), celui qui est pratiquement utilisé par tous ceux qui adoptent cette méthode.

DESSIN DE BASE DONNÉ À CHAQUE NOM DE NOTE ET PROCÉDÉ MNÉMOTECHNIQUE EMPLOYÉ POUR S’EN SOUVENIR

B. 1. Le dessin de base pour le corps de la note DO est le carré : .

2. Ce carré occupe l’espace total compris entre deux lignes et il maintient la même dimension quand il est écrit seulement sur une ligne, cette ligne le coupant en deux parties égales. Quand on dessine ce carré entre deux lignes les côtés ne doivent pas superposer les lignes de la portée.

3. Moyen mnémotechnique : Nous nous servirons de la gamme de DO majeur ascendante pour notre démonstration. Pourquoi la carré ? Parce que le carré donne l’idée d’une base solide sur laquelle s’appuie le reste d’un édifice comme la note DO sur laquelle s’appuie toute la gamme ascendante dont elle reçoit le nom.

4. Les moyens mnémotechniques fonctionnent d’autant mieux que la relation entre les deux éléments de comparaison est simple. Il ne faut d’ailleurs pas aller chercher trop loin ni en tirer des conclusions philosophiques.

5. En France, on nomme les sept figures de notes (Indiquant leur durée) à partir de leur apparence, en gros, (celle-ci est une ronde – en fait elle est ovale -, celle-là une blanche, etc.), ce qui, au passage, oblige à une transposition dans l’esprit : Il eût peut-être été meilleur de les nommer suivant leurs rapports dans le temps.

6. Évidemment, une situation humoristique (au mieux !) est inévitable, par le passage d’une méthode à l’autre (une ronde = un carré, dans la cas du DO ronde transposée en TMNB, etc.). Si cela gêne certains, ils n’ont qu’à appeler une ronde, une creuse.

7. Donc, quand un DO est une ronde, cela donne, en TMNB, un CARRÉ creux.

Exercice 1

4. Les moyens mnémotechniques fonctionnent d’autant mieux que la relation entre les deux éléments de comparaison est simple. Il ne faut d’ailleurs pas aller chercher trop loin ni en tirer des conclusions philosophiques.

5. En France, on nomme les sept figures de notes (Indiquant leur durée) à partir de leur apparence, en gros, (celle-ci est une ronde – en fait elle est ovale -, celle-là une blanche, etc.), ce qui, au passage, oblige à une transposition dans l’esprit : Il eût peut-être été meilleur de les nommer suivant leurs rapports dans le temps.

6. Évidemment, une situation humoristique (au mieux !) est inévitable, par le passage d’une méthode à l’autre (une ronde = un carré, dans la cas du DO ronde transposée en TMNB, etc.). Si cela gêne certains, ils n’ont qu’à appeler une ronde, une creuse.

7. Donc, quand un DO est une ronde, cela donne, en TMNB, un CARRÉ creux.

Exercice 1

Munissez vous d’un crayon et écrivez DO dans ou sur les carrés suivants:

( Dessin 7 )

8. Avantage de ce système d’écriture musicale : J’associe le nom de note DO avec le dessin d’un CARRÉ (pour le corps de la note), une fois pour toute, quelle que soit la hauteur dans la portée, quelle que soit la clé.

9. DO blanche sera donc un carré creux pour le corps avec une queue.

10. DO noire, un carré noir pour corps avec une queue.

11. DO croche, un carré noir pour corps avec une queue et un crochet.

12. DO double-croche, un carré noir pour corps avec une queue et deux crochets.

13. DO triple-croche, un carré noir pour corps avec une queue et trois crochets.

14. DO quadruple croche, un carré noir pour corps avec une queue et quatre crochets.

8. Avantage de ce système d’écriture musicale : J’associe le nom de note DO avec le dessin d’un CARRÉ (pour le corps de la note), une fois pour toute, quelle que soit la hauteur dans la portée, quelle que soit la clé.

9. DO blanche sera donc un carré creux pour le corps avec une queue.

10. DO noire, un carré noir pour corps avec une queue.

11. DO croche, un carré noir pour corps avec une queue et un crochet.

12. DO double-croche, un carré noir pour corps avec une queue et deux crochets.

13. DO triple-croche, un carré noir pour corps avec une queue et trois crochets.

14. DO quadruple croche, un carré noir pour corps avec une queue et quatre crochets.

15. Avantage : Si je ne positionne pas exactement mon petit dessin de note sur la portée, le corps de la note, mon point de référence en cas de doute, me permettra de savoir sans ambiguïté de quelle note il s’agit.

C.1. Le dessin de base pour le corps de la note RÉ est le triangle équilatéral.

2. Moyen mnémotechnique : pourquoi le triangle équilatéral ? Reprenons notre référence, la gamme de DO majeur ascendante. Dans cette gamme le RÉ est au-dessus du DO comme un toit est au-dessus du corps de la maison.

Ne pas compliquer les choses ni les intellectualiser, ceci n’est qu’un moyen mnémotechnique et s’il vous permet de toujours vous souvenir qu’un corps de note, vide (creux) ou plein, représentant un triangle équilatéral, est la note RÉ, que voulez-vous de plus ?

3. Avantage : Quand on dessine un petit triangle équilatéral hors de toute portée, cela peut dire

3. Avantage : Quand on dessine un petit triangle équilatéral hors de toute portée, cela peut dire

«note RÉ ». Tandis qu’une note quelconque classique, sans sa portée. Allez lui donner un nom ?

4. RÉ ronde sera donc un triangle équilatéral creux qui occupe l’espace total entre deux lignes de la portée et garde la même dimension quand il est écrit seulement sur une ligne, cette ligne le coupant en deux dans la moitié de sa hauteur. Quand on dessine le triangle équilatéral entre deux lignes le côté et les angles ne doivent pas superposer ces lignes.

4. RÉ ronde sera donc un triangle équilatéral creux qui occupe l’espace total entre deux lignes de la portée et garde la même dimension quand il est écrit seulement sur une ligne, cette ligne le coupant en deux dans la moitié de sa hauteur. Quand on dessine le triangle équilatéral entre deux lignes le côté et les angles ne doivent pas superposer ces lignes.

5. RÉ blanche sera donc un triangle équilatéral creux (vide) pour corps avec une queue.

6. RÉ noire sera donc un triangle équilatéral plein (noir) pour corps avec une queue.

7. RÉ croche, corps triangle équilatéral noir, une queue et un crochet.

8. RÉ double-croche, corps triangle équilatéral noir, une queue et deux crochets.

9. RÉ triple-croche, corps triangle équilatéral noir, une queue et trois crochets.

10. RÉ quadruple-croche, corps triangle équilatéral noir, une queue et quatre crochets.

6. RÉ noire sera donc un triangle équilatéral plein (noir) pour corps avec une queue.

7. RÉ croche, corps triangle équilatéral noir, une queue et un crochet.

8. RÉ double-croche, corps triangle équilatéral noir, une queue et deux crochets.

9. RÉ triple-croche, corps triangle équilatéral noir, une queue et trois crochets.

10. RÉ quadruple-croche, corps triangle équilatéral noir, une queue et quatre crochets.

( Dessin 12 )

Exercice 2 : Écrire sur ou à l’intérieur des « rondes » (creuses) ci-après le nom de la note qui leur correspond.

Exercice 2 : Écrire sur ou à l’intérieur des « rondes » (creuses) ci-après le nom de la note qui leur correspond.

Exercice 3 : dessiner le corps des notes suivantes (nous sommes sur une portée en clé de SOL) : RÉ (dans la quatrième ligne à partir du bas), DO (dans le troisième espace à partir du bas), DO, RÉ, RÉ, DO, RÉ.

( Dessin 14 )

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

( Dessin 14 )

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

D.1. Nous allons voir maintenant les dessins de base qui ont été adoptés pour le corps de la note MI et de la note SI.

2. Moyen mnémotechnique : pourquoi associer ces deux noms de notes ? Parce qu’ils ont tous les deux la même voyelle verticale « I ». Parce que sept dessins de base distincts pour des corps de notes, choisis sans logique et totalement différents, pourraient provoquer une confusion et amènent certainement une difficulté inutile.

3. Comment se souvenir du dessin de base de la note MI et de la note SI ? nous utiliserons de nouveau comme moyen mnémotechnique la gamme de DO majeur ascendante, connue de tous. Considérons le premier DO (Tonique) et oublions le dernier DO (octave de Tonique). En montant cette gamme de DO majeur le premier nom de note que nous rencontrons se terminant par « I » est le MI, le second nom de note que nous rencontrons se terminant par « I » est donc le SI.

2. Moyen mnémotechnique : pourquoi associer ces deux noms de notes ? Parce qu’ils ont tous les deux la même voyelle verticale « I ». Parce que sept dessins de base distincts pour des corps de notes, choisis sans logique et totalement différents, pourraient provoquer une confusion et amènent certainement une difficulté inutile.

3. Comment se souvenir du dessin de base de la note MI et de la note SI ? nous utiliserons de nouveau comme moyen mnémotechnique la gamme de DO majeur ascendante, connue de tous. Considérons le premier DO (Tonique) et oublions le dernier DO (octave de Tonique). En montant cette gamme de DO majeur le premier nom de note que nous rencontrons se terminant par « I » est le MI, le second nom de note que nous rencontrons se terminant par « I » est donc le SI.

4. De la même manière que ces deux noms de note ont en commun la voyelle verticale « I », ils vont se partager aussi le même dessin de base : le losange.

5. Le i minuscule manuscrit « i », est une voyelle « anguleuse », et pour cela nous avons choisi ce dessin de départ, le losange, pour former chaque dessin de base, distinct l’un de l’autre, mais de même origine, divisé en deux demis losanges (deux triangles isocèles), par une diagonale verticale, comme la lettre « I » majuscule, tous les deux distincts des dessins des cinq noms de note restants de la gamme qui en compte sept.

6. Gardons pour notre MI le premier demi losange (triangle isocèle) qui se présente dans une lecture de gauche à droite de la même manière que le MI est le premier nom de note à se terminer en « I » que nous rencontrons en écrivant notre gamme de DO majeur (en partant du DO Tonique).

7. a) Et voici ce qui va servir de base à notre dessin distinct du corps de la note MI : le premier demi-losange, celui de gauche avec la pointe tournée vers le DO Tonique, c’est à dire un triangle isocèle dans lequel les deux côtés égaux se trouvent à gauche et dont le troisième côté inégal est la ligne verticale comme un « I » majuscule.

6. Gardons pour notre MI le premier demi losange (triangle isocèle) qui se présente dans une lecture de gauche à droite de la même manière que le MI est le premier nom de note à se terminer en « I » que nous rencontrons en écrivant notre gamme de DO majeur (en partant du DO Tonique).

7. a) Et voici ce qui va servir de base à notre dessin distinct du corps de la note MI : le premier demi-losange, celui de gauche avec la pointe tournée vers le DO Tonique, c’est à dire un triangle isocèle dans lequel les deux côtés égaux se trouvent à gauche et dont le troisième côté inégal est la ligne verticale comme un « I » majuscule.

b) MI 'ronde' sera dons un triangle isocèle creux tourné vers la gauche, dans lequel le côté inégal est une ligne verticale, comme un « I » majuscule, qui occupe l’espace total compris entre deux lignes de la portée et garde la même dimension quand il est écrit seulement sur une ligne, cette ligne le coupant en deux dans la moitié de sa hauteur. Quand on dessine ce triangle isocèle tourné vers la gauche entre deux lignes les côtés ne doivent pas superposer ces lignes.

8. MI blanche sera donc un triangle isocèle tourné vers la gauche creux (vide) pour corps avec une queue.

9. MI noire sera donc un triangle isocèle tourné vers la gauche plein (noir) pour corps avec une queue.

10. MI croche sera un triangle isocèle tourné vers la gauche noir pour corps avec une queue et un crochet.

11. MI double-croche un triangle isocèle tourné vers la gauche noir pur corps avec une queue et deux crochets.

12. MI triple-croche un triangle isocèle tourné vers la gauche noir pour corps avec une queue et trois crochets.

13. MI quadruple-croche un triangle isocèle tourné vers la gauche noir pour corps avec une queue et quatre crochets.

9. MI noire sera donc un triangle isocèle tourné vers la gauche plein (noir) pour corps avec une queue.

10. MI croche sera un triangle isocèle tourné vers la gauche noir pour corps avec une queue et un crochet.

11. MI double-croche un triangle isocèle tourné vers la gauche noir pur corps avec une queue et deux crochets.

12. MI triple-croche un triangle isocèle tourné vers la gauche noir pour corps avec une queue et trois crochets.

13. MI quadruple-croche un triangle isocèle tourné vers la gauche noir pour corps avec une queue et quatre crochets.

( Dessin 19 )

Exercice 4 : écrire à l’intérieur des dessins des corps de notes, les noms de notes qui leur correspondent.

14. Gardons, pour notre SI, le second demi losange (triangle isocèle) qui se présente dans une lecture de gauche à droite de la même manière que le SI est le second nom de note à se terminer en « I » que nous rencontrons en écrivant notre gamme de do majeur (en partant du DO Tonique).

15. Et voici ce qui va servir de base à notre dessin distinct du corps de la note SI : le second demi-losange, celui de droite avec la pointe tournée du côté opposé au DO Tonique, c’est à dire un triangle isocèle dans lequel les deux côtés égaux se trouvent à droite et dont le troisième côté inégal est la ligne verticale comme un « I ».

15. Et voici ce qui va servir de base à notre dessin distinct du corps de la note SI : le second demi-losange, celui de droite avec la pointe tournée du côté opposé au DO Tonique, c’est à dire un triangle isocèle dans lequel les deux côtés égaux se trouvent à droite et dont le troisième côté inégal est la ligne verticale comme un « I ».

16. SI 'ronde' sera donc un triangle isocèle creux tourné vers la droite, dans lequel le côté inégal est une ligne verticale, comme un « I » majuscule, qui occupe l’espace total compris entre deux lignes de la portée et garde la même dimension quand il est écrit seulement sur une ligne, cette ligne le coupant en deux dans la moitié de sa hauteur. Quand on dessine ce triangle isocèle tourné vers la droite entre deux lignes les côtés ne doivent pas superposer ces lignes.

17. SI blanche sera donc un triangle isocèle tourné vers la droite creux (vide) pour corps avec une queue.

18. SI noire sera donc un triangle isocèle tourné vers la droite plein (noir) pour corps avec une queue.

19. SI croche sera un triangle isocèle tourné vers la droite noir pour corps avec une queue et un crochet.

20. SI double-croche un triangle isocèle tourné vers la droite noir pour corps avec une queue et deux crochets.

21. SI triple-croche un triangle isocèle tourné vers la droite noir pour corps avec une queue et trois crochets.

18. SI noire sera donc un triangle isocèle tourné vers la droite plein (noir) pour corps avec une queue.

19. SI croche sera un triangle isocèle tourné vers la droite noir pour corps avec une queue et un crochet.

20. SI double-croche un triangle isocèle tourné vers la droite noir pour corps avec une queue et deux crochets.

21. SI triple-croche un triangle isocèle tourné vers la droite noir pour corps avec une queue et trois crochets.

22. SI quadruple-croche un triangle isocèle tourné vers la droite noir pour corps avec une queue et quatre crochets.

( Dessin 23 )

Exercice 5 : Écrivez sur la première portée, en clé de SOL 2ème ligne, les notes suivantes, en

Exercice 5 : Écrivez sur la première portée, en clé de SOL 2ème ligne, les notes suivantes, en

« rondes » (creuses, vides sans hampe) : DO SI RÉ MI MI DO RÉ SI DO, (DO dans le troisième espace à partir du bas, SI sur la troisième ligne à partir du bas, RÉ sur la quatrième ligne à partir du bas, MI dans le quatrième espace à partir du bas) puis, sur la portée suivante, les mêmes notes, en clé de FA 4ème ligne (DO dans le deuxième espace à partir du bas, SI sur la deuxième ligne à partir du bas, RÉ sur la troisième ligne à partir du bas, MI dans le troisième espace à partir du bas).

première portée

première portée

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

deuxième portée

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

deuxième portée

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Sem comentários:

Enviar um comentário